Pythagoras konstruierte seine Tonleiter auf der Basis eines reinen Quintensystems. Die dabei durch zwei Ganztöne (8:9) entstehende »pythagoreische Terz« (64:81) ist nicht eben wohlklingend. Etwa hundert Jahre nach Pythagoras entdeckte Didymos die »didymische Terz« (64:80 = 4:5), wie sie in der Obertonreihe enthalten ist (deshalb auch »reine Terz« oder »Naturterz« genannt). Der Unterschied (80:81) der beiden Terzen wird als »didymisches« oder syntonisches Komma bezeichnet.

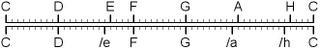

Hier ist die pythagoreische Tonleiter der Tonleiter in reiner Stimmung gegenübergestellt, die auf Oktaven, Quinten und Terzen basiert ("OQT-System"). Das Raster ist eine gute Näherung und dient als Konstruktionshilfe. Die besondere Schreibweise wird im nächsten Kapitel erläutert.

Hier ist die pythagoreische Tonleiter der Tonleiter in reiner Stimmung gegenübergestellt, die auf Oktaven, Quinten und Terzen basiert ("OQT-System"). Das Raster ist eine gute Näherung und dient als Konstruktionshilfe. Die besondere Schreibweise wird im nächsten Kapitel erläutert.Die Terz gewann erst seit dem Mittelalter — also lange nach Didymos — an Bedeutung; früher galt sie als dissonant. Heute ist sie im Dur-Moll-Bewusstsein fest verankert. Mit dem Hinzutreten der Terz wurde jedoch das syntonische (neben dem pythagoreischen) Komma zum Problem.

Der Wunsch war, zwölf Quinten (2:3) in sieben Oktaven (1:2) unterzubringen und zudem mit zwei Ganztönen (8:9) die Terz des Dur-Dreiklangs (4:5:6) zu erreichen — eine mathematische Unmöglichkeit.

Fast alle Versuche, mit diesem Problem fertig zu werden, trachten danach, es möglichst zu verbergen. In der mitteltönigen Stimmung etwa stimmte man einige Terzen rein und verteilte den verbleibenden Fehler auf Quinten – eine eindrucksvolle Huldigung an die Terz. Dafür nahm man allerdings »verbotene« Tonarten (mit »krummen« Quinten) in Kauf. Die übliche gleichstufige Stimmung nimmt die Quinten um ein Quäntchen zu klein und akzeptiert dafür – hörbar – zu große Terzen (die mit einem Frequenzverhältnis von 64:80,64 (6400:8064) immerhin besser sind als die pythagoreischen mit 64:81). Der Vorteil – der J. S. Bach faszinierte – ist, dass es keine Beschränkung der Tonarten gibt.

Besteht eine Möglichkeit, ohne dieses »Zurechtschummeln« auszukommen? – Eine radikale Methode wäre es, nur reine Oktaven, Quinten und Terzen zu verwenden (andere Intervalle lassen sich davon ableiten) und mit den Folgen zu leben. Allerdings ergeben alle denkbaren Kombinationen aus diesen drei Intervallen ein Gestrüpp aus Tönen und Tonbeziehungen, das ins Unendliche geht.

Besteht eine Möglichkeit, ohne dieses »Zurechtschummeln« auszukommen? – Eine radikale Methode wäre es, nur reine Oktaven, Quinten und Terzen zu verwenden (andere Intervalle lassen sich davon ableiten) und mit den Folgen zu leben. Allerdings ergeben alle denkbaren Kombinationen aus diesen drei Intervallen ein Gestrüpp aus Tönen und Tonbeziehungen, das ins Unendliche geht.Gesetzt der Fall, ein ausreichender Teil dieses Tonvorrats sei vorhanden und die Handhabung gemeistert, dann ließe sich damit sicherlich sinnvoll musizieren – natürlich auch in Dur und Moll. Was also bleibt zu tun? Entweder man wählt den Ausschnitt aus dem »Gestrüpp« so klein, dass ein Musizieren ökonomisch vertretbar bleibt, oder man schummelt doch ein wenig — allerdings (und das bitte ich zu beachten) nur akustisch, nicht semantisch.

Die Tatsache, dass der Große Quintenzirkel sowohl für Quinten wie für Terzen dem soeben beschriebenen »Tongestrüpp« bis auf unhörbar kleine Abweichungen nahe kommt, ist ein verblüffender Zufall im Spiel der Zahlen – und das eigentliche Motiv für diesen Blog.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen